社労士いらない|精神の障害年金、自分で手続きマニュアル

この記事の内容

精神の障害年金をご自分で請求する方向けの手順案内です。

必ずこうしなければならないという決まりがあるわけではないのですが、ご参考にしてください。

もし、「ごちゃごちゃ書いてあってわからないよ」という場合はご相談ください。

病歴・就労状況等申立書の作成とセットで、ご相談をお受けいたします(有料)。

社労士なんか、いらない !?

鈴木雅人

①主治医に相談してみましょう

診断書が必要

障害年金には主治医の診断書(障害年金専用の診断書)が必要です。

診断書なしに障害年金を請求することはできません。

ただ、医師には医師のお考えがあります。

診断書を書いてもらえるのかどうか、まずは主治医に聞いてみてください。

自分の傷病名を確認する

医師への相談の際、診断書に記載されることになる「障害の原因となった傷病名」についても確認しておくようにしましょう。

「障害の原因となった傷病名」を知ることで、その後の手続きの進め方が変わってくることがあります。

対象外の傷病に注意

ICD-10コードでF4やF6に分類される適応障害、不安障害、強迫性障害、パーソナリティ障害などは、原則として障害年金の対象外です。

それらの傷病名で診断書を作成してもらっても、通常は良い結果にはなりません。

これは過去分の診断書を取得する場合も同様で、当時の診断名を確認したうえで取得しないと、診断書代が無駄になる可能性が高くなります。

知的障害の場合

生まれつきの知的障害が「障害の原因となった傷病名」に記載されるようであれば、発病日と初診日は生年月日になり、障害認定日は20歳になった日(20歳の誕生日の前日)になります。

この場合、初診日証明は不要となり、年金の納付要件も問われず、人によっては障害年金請求がしやすくなります。

一方、遡及請求をするためには20歳前後に受診している必要が生じ、その点では残念な思いをする人もいるかもしれません。

参考リンク

②初診日と治療歴を確認しましょう

初診日

初診日の確定と証明は、障害年金請求における最大の関門と言っても過言ではありません。

ここを無事に通過できるかどうかが、その後の運命を左右します。

初診日の詳しい日付がわからないときは、医療機関に電話で問い合わせれば、ほとんどの場合は教えてくれます。

「障害年金の手続きをしたいのですが、私が初めて受診した日を教えていただけますか?」と聞いてみましょう。

カルテが残っていない場合

初診日を電話で聞いてみても、「かなり昔のことなので、もうカルテが残っていない」という場合もあります。

そのような場合は、無理に次のステップに進もうとせず、社労士に相談をしてみましょう。

治療歴

初診日から現在までに複数の医療機関を渡り歩いてきたのであれば、各医療機関に問い合わせ、受診歴(各医療機関の最初と最後の受診日)についても整理しておきましょう。

これをやっておくと、後々ラクになるはずです。

③年金事務所や市区町村役場に行きましょう

年金の納付状況を確認

必要な説明を受け、年金の納付状況を確認してもらい、必要書類を受け取ります。

注意

この時点で初診日(及びそれを証明できること)がはっきりしていないと、手続きが暗礁に乗り上げる可能性が高くなります。

相談先は初診日に加入していた保険制度で決まる

どこの窓口に相談すればよいのかは、次のとおりです。

| 初診日に加入していた年金 | 相談先 |

| 厚生年金 または 国民年金の第3号被保険者 | 年金事務所 |

| 国民年金の第1号被保険者 または 年金制度未加入 | 年金事務所 または 市区町村役場 |

| 共済組合 | 加入していた 共済組合 |

初回相談シートの例

市役所の初回相談シートの例

※これらの相談シートを参考にしてご自身の状況をまとめておくと、窓口での初回相談がスムーズに進みやすいです。

被保険者記録照会回答票をもらおう

せっかく年金事務所に行ったのであれば、ついでに「被保険者記録照会回答票」を発行してもらいましょう。

厚生年金の加入歴がわかりますので、職歴を整理しやすくなり、病歴・就労状況等申立書の作成の際にとても役に立ちます。

ねんきんネットでも確認できます

④初診日の証明書類を準備しましょう

受診状況等証明書を取得する

年金の納付要件をクリアできたら、次は初診日の証明書類の取得です。

年金事務所や市区町村役場等で「受診状況等証明書」という書類をもらえますので、それを初診日の医療機関に持参または郵送し、医師に記載してもらいます。

受診状況等証明書が不要の場合もある

「初診日の医療機関」と「診断書を書いてもらう医療機関」が同一の場合、この「受診状況等証明書」は必要ありません。

その理由は、診断書の記載内容を見れば、その医療機関が初診日の医療機関かどうか判別できるから(診断書が受診状況等証明書の役割を兼ねることができるから)です。

また、請求傷病が「生まれつきの知的障害」の場合も受診状況等証明書は不要です。この場合、発病日も初診日も生年月日(生まれた日)となるためです。

「前医」があるかどうか

受診状況等証明書を取得したら、「前医」の記載の有無について確認しましょう。

以前にも精神科や心療内科を受診していた記載があれば(つまり、前医についての記載があれば)、受診状況等証明書を取得し直す必要が出てきます。

一方、たとえばですが、「××の症状で△△内科を受診し検査をしたが異常なし。その後当院を受診。」というような記載であれば、取り直す必要はないものと考えられます。

ただ、これもたとえばですが、「××の症状で△△内科を受診し検査をしたが異常なく、精神疾患の疑いで当院を紹介受診」というような記載であれば、△△内科にて取得し直す必要があるものと思われます。

つまりは「連続性」、それもあなたの「主観的な連続性」ではなく、医療機関どうしのつながりとでも言えるような「客観的な連続性」の有無を確認するわけです。

さらに言えば、あなたが「今にして思えば、あの症状も精神的なものが原因だったのかもしれない」と主観的に思っても、それが書類上客観的に確認できなければ、そこに連続性はないということです。

参考リンク

⑤診断書の作成依頼のための準備をしましょう

受診状況等証明書の次に診断書

無事に初診日を証明できそうであれば、次は診断書です。

初診日証明の可否に関係なくいきなり診断書を書いてもらっても構わないのですが、後になって初診日を証明できないことが分かった場合、せっかくの診断書代が無駄になってしまいます。

教育歴・職歴・治療歴を医師に伝える

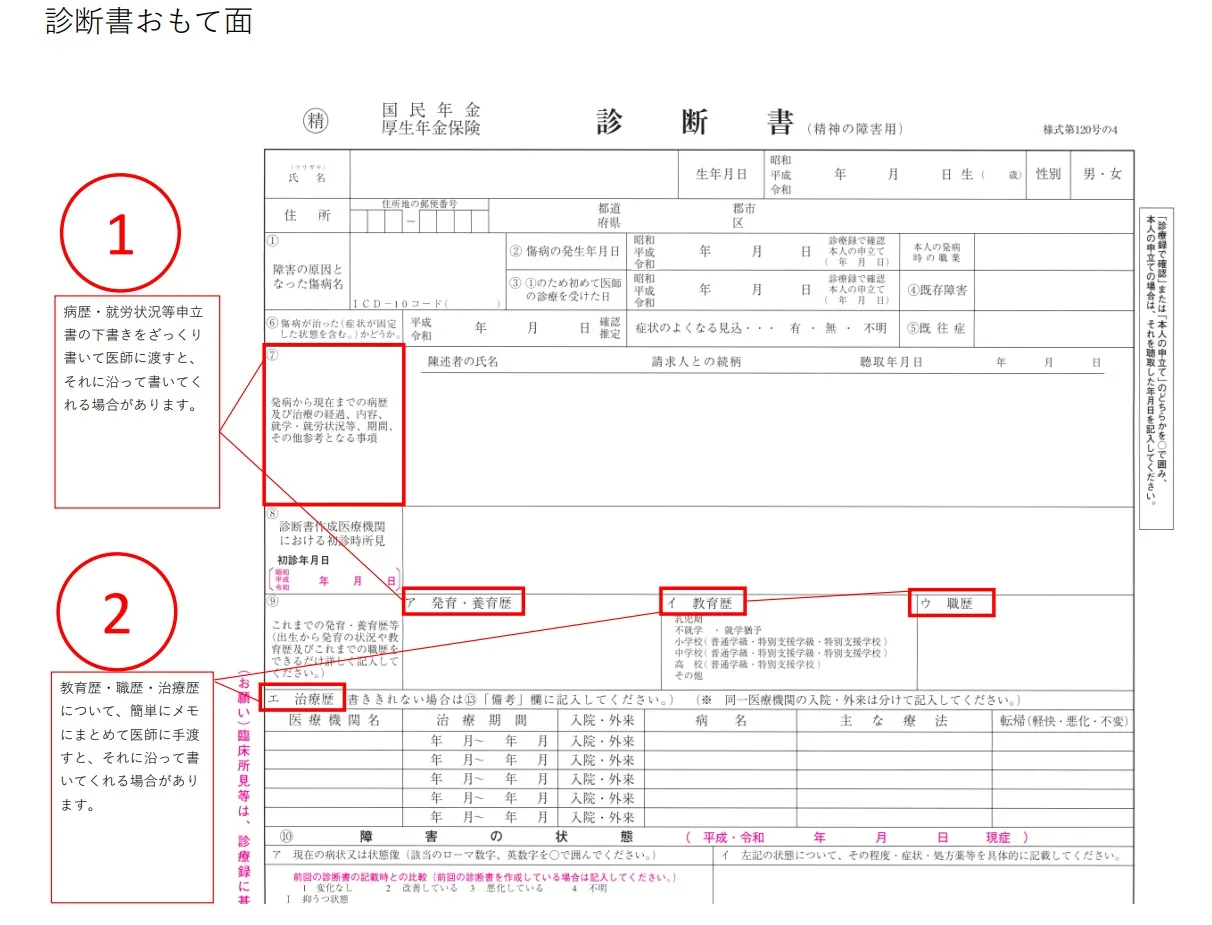

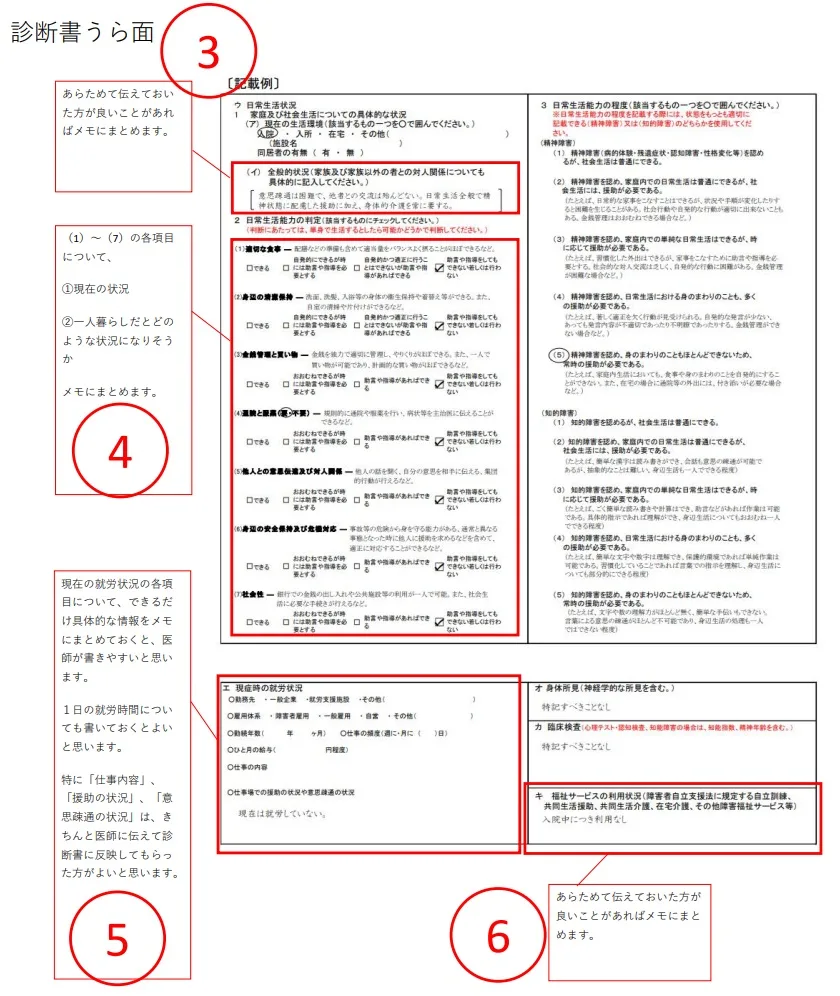

診断書には、「教育歴」、「職歴」、「治療歴」等さまざまな記載欄があります。

事実に沿った診断書を書いてもらうためには、これらについて医師に正しく伝えなくてはなりません。

あらかじめ自分でメモにまとめておき、診断書の依頼時に医師に手渡せば、スムーズな診断書作成に役立つ可能性があります。

なお、職歴の確認には、上記の「被保険者記録照会回答票」が役に立つでしょう。

治療歴の確認について

治療歴については、自分が受診してきた各医療機関に電話で問い合わせれば、「その医療機関の最初と最後の受診日」を教えてもらえることが多いです。

これがはっきりしていると、「病歴・就労状況等申立書」も書きやすくなります。

成育歴や日常生活状況を医師に伝える

普段の診察で医師に伝えきれていない細かな困りごと、成育歴、生活の状況などもメモにまとめておき、医師に伝えるようにするとよいでしょう。

あるいは、この時点で「病歴・就労状況等申立書」の下書きを作成しておき、それを医師に渡してもよいでしょう。

必要か不要かは医師が判断する

繰り返しになりますが、実態に合った診断書を作成してもらうためには、その実態を伝えなければなりません。

あらかじめ診断書の各項目に目を通し、これは伝えた方が良いと思うことがあれば、どんどんメモにまとめましょう。

実際にそれを参考にするかどうかは医師の判断ですが、何も伝えないよりは何でもかんでも伝えた方が100倍良いはずです。

もし何を伝えればよいのかわからなければ、何を伝えればよいのかについて医師に直接聞いてみましょう。

診断書があなたのすべて

障害年金請求は書類審査であり、提出する診断書はあなたそのものです。

診断書の記載内容があなたのすべてであり、それ以上もそれ以下もありません。

「診断書にはこう書いてあるけど、実際には○○なんだ」というのは通用しないのです。

実際に○○であれば、その○○を診断書に反映してもらわなければなりません。

そのため、事前の医師への情報提供が大切になってくるのです。

何を伝えればよいのか

あくまで一例ですが、診断書を依頼する際、次のような点に気を付けて医師に情報提供するとよいかもしれません。

※①~⑥について、下にテキストあり

①病歴・就労状況等申立書の下書きをざっくり書いて医師に渡すと、それに沿って書いてくれる場合があります。

②教育歴・職歴・治療歴について、簡単にメモにまとめて医師に手渡すと、それに沿って書いてくれる場合があります。

③あらためて伝えておいた方が良いことがあればメモにまとめます。

④(1)~(7)の各項目について、①現在の状況、②一人暮らしだとどのような状況になりそうか、メモにまとめます。

⑤現在の就労状況の各項目について、できるだけ具体的な情報をメモにまとめておくと、医師が書きやすいと思います。1日の就労時間についても書いておくとよいと思います。 特に「仕事内容」、「援助の状況」、「意思疎通の状況」は、きちんと医師に伝えて診断書に反映してもらった方がよいと思います。

⑥あらためて伝えておいた方が良いことがあればメモにまとめます。

いろいろ面倒だし、難しそうだな……

そうですよね。

医師に「診断書用に何か必要な情報や資料がありますか?」と聞いてみて、もし「何もいらない」と言われれば、参考資料的なものは何も必要ないでしょう。

診断書を作成する医師が「いらない」と言うものをわざわざ準備しても仕方がないですもんね。

なお、医療機関によっては、診断書依頼時に「ワーカーさんのヒアリング」があったり「独自のヒアリングシート」が用意されていたりします。

何か参考資料を準備した方がよいのかどうか迷うときは、診断書を依頼する医療機関にご確認なさってみてください。

参考リンク

⑥診断書を依頼し、発行されたら内容を確認しましょう

受診状況等証明書のコピーを添付

障害年金専用の診断書用紙と作成したメモ等を医療機関に持参し、診断書の作成を依頼します。

その際、取得済みの「受診状況等証明書」があれば、そのコピーも添付するとよいでしょう。

受診状況等証明書と診断書との矛盾防止に役立つはずです。

診断書の内容をよく確認する

診断書が発行されたら内容をよく確認し、事実と異なる点があれば医療機関に確認してみましょう。

医師も多忙ななか作成していますので、記載漏れや日付の記載ミス等、よくあることです。

障害年金請求において、診断書に書いてあることがあなたのすべてと言っても過言ではありません。

確認を怠らないようにしましょう。

遡及請求する場合は診断書が2通必要

遡及請求をする場合は、障害認定日の頃に受診していた医療機関にも診断書の作成を依頼することになります。

詳しくは下記リンクをご参考になさってください。

⑦病歴・就労状況等申立書を作成しましょう

作成の難易度は人それぞれ

簡単な人にとっては非常に簡単、難しい人にとっては非常に難しいのがこの書類です。

病歴も就労状況もケースバイケース、人それぞれです。よって、その作成の難易度も人それぞれ。

たとえ他の人と病名が同じでも、作成の難易度まで同じとは決して思わないようにしましょう。

無理そうなら早めに社労士に依頼しましょう

難しいと思ったら年金事務所で聞いてみたり、病院のソーシャルワーカーに聞いてみたり、自分だけで抱え込まないようにしましょう。

無理そうだと思ったら無理をせず、早めに社労士に任せてしまうのも賢明な判断です。

お金はかかりますが、結果オーライとなることの方が多いでしょう。

関連記事

⑧その他の書類をそろえましょう

ここまでくればゴールは間近です

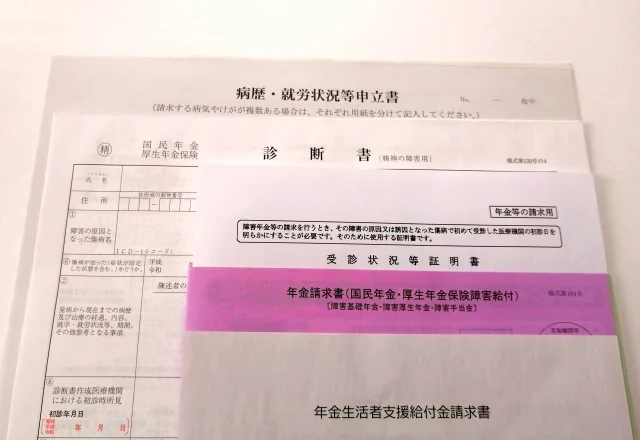

受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書などの主要書類がそろったら、年金事務所や市区町村役場等で案内のあった他の必要書類をそろえます。

障害者手帳のコピーや預金通帳のコピー、あるいは戸籍謄本などですね。これは難しくないと思います。

書き方がわからなくても自分で調べない

年金請求書については、書き方がわからなければ提出の際に窓口で教えてもらえるはずです。

年金生活者支援給付金の請求書も一緒に提出しますが、これも簡単ですので心配する必要はないでしょう。

ここで大切なのは、書き方がわからないからと自分で調べようとしないことです。

それをしていると時間が無駄に過ぎてしまいますので、どんどん窓口で聞くようにしましょう。

⑨提出し、結果を待ちましょう

書類がすべてそろったら、年金事務所や市区町村役場等に提出します。

通常であれば、提出後3か月程度で結果が郵送されてきます。

良い結果になることを願っております。

⑩まとめ(障害年金請求の一般的な流れ)

- 主治医に相談してみる

- 障害年金を請求するには、医師の診断書が必要です。手続きを検討していることについて、まずは主治医に相談してみましょう。

- 初診日を確定する

- 年金事務所や市区町村役場に行く前に、初診日が何年の何月何日なのか、はっきりさせましょう。病院に電話をすれば、たいていは教えてくれます。

初診日でつまずいたら、無理して先に進まず、社労士に相談するのが得策です!

- 年金事務所や市区町村役場に行く/共済組合に連絡する

- 制度の説明をしてくれ、年金保険料の納付要件を満たしているかどうか確認してもらえます。

納付要件を満たしていれば、診断書用紙等の必要書類をもらうことができます。

- 受診状況等証明書を取得する

- 初診日を証明するための書類です。

医師が作成します。

- 診断書を取得する

- 障害年金専用の診断書が必要です。

医師が作成します。

- 病歴・就労状況等申立書を作成する

- ご自身で作成する書類です。

社労士に依頼すれば、社労士が作成します。

申立書が書けなければ、若宮社会保険労務士事務所に連絡してみましょう!

- 年金請求書等、必要書類を準備する

- 形式的な必要書類をそろえます。

不明点があれば、年金事務所等で教えてもらえます。

- 窓口に書類を提出する

- 年金事務所等の窓口に提出します。

- 審査

- 日本年金機構の障害年金センター(東京にあります)に送付され、審査が行われます。

共済組合の場合は、各共済組合にて審査が行われます。

- 決定通知書(年金証書)が届く

- 順調に審査が進むと約3か月後に年金決定通知書(年金証書)がご自宅に届きます。

- 支払通知書が届く

- 決定通知書(年金証書)が届いてから50日以内に、年金支払通知書がご自宅に届きます。

これが届くと、初回支給日や初回支給額がはっきりします。

- 年金の支給

- 指定口座に初回の年金が振り込まれます。

この記事を書いた人

鈴木雅人

| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |

| 代表者 | 鈴木雅人 |

| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |

| 電話番号 | 080-7712-2518 |

| メール | info@wakamiya-sr.com |

| 定休日 | 不定休 |

| 対応地域 | 全国 |

| 対応方法 | メール/電話/郵送 |

この記事を監修した猫

ご依頼者様から

素敵なイラストをいただきました♪

ありがとうございます!

このイラストを見た人は

何かいいことあるかも……

(=^・^=)