不支給増加!精神の障害年金は診断書の点取りゲームではない!

個人的感想です

この記事の内容

精神の障害年金には、きちんと認定基準が存在します。

ただ、精神の障害はその障害の程度がパッと見でよくわからず、また数値化もできないため、どの程度の障害がどの等級に該当するのか、その判断が難しいものとなっています。

そこで登場するのが「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」です。

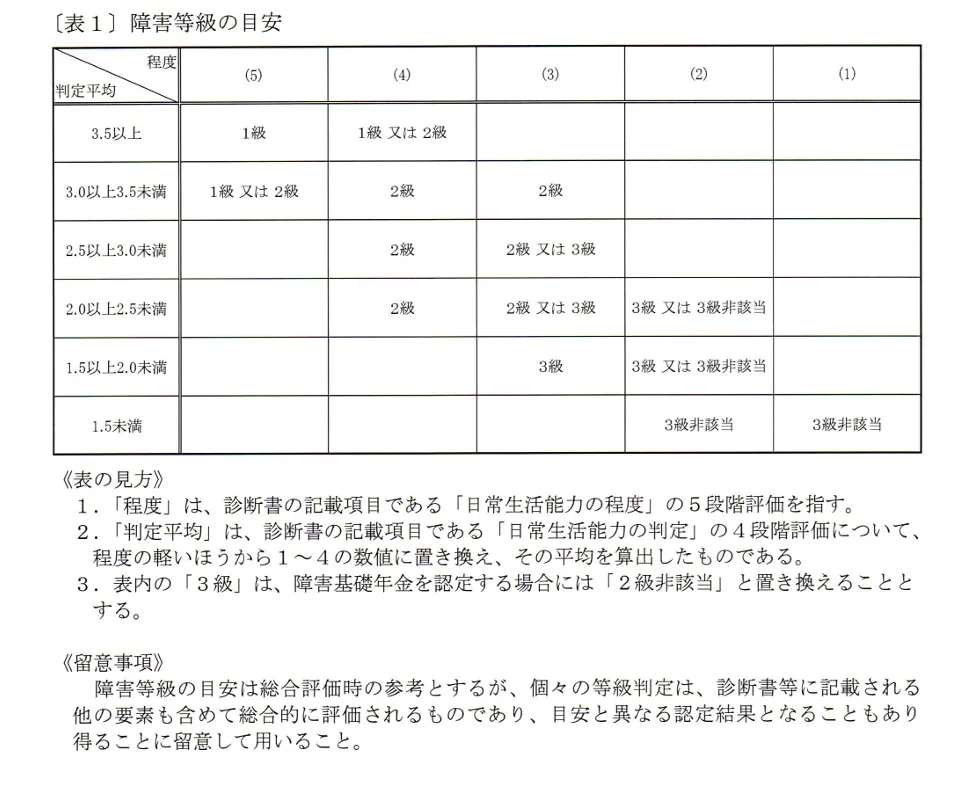

このガイドラインには「障害等級の目安」という表が掲載されており、診断書の評価から等級(の目安)がわかるようになっています。

平成28年9月に公表されたこの表は、10年近い歳月をかけてインターネットの世界を独り歩きするようになりました。

そして今、「ガイドライン上では●級相当なのに、実際の審査結果がそれより低い等級(あるいは不支給)になるのはけしからん!」という事態になっています。

令和7年、当事者・関係者をざわつかせている障害年金の不支給増加問題――

年々増え続ける精神障害者の数と障害年金の請求件数――

精神の障害年金は、このまま不支給激増時代に突入してしまうのでしょうか?

いいえ、大丈夫です。

認定基準に該当する人にはきちんと支給されます。

自分が認定基準に該当すると思う人は、障害年金請求をためらわないようにしましょう。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

障害年金にはきちんと認定基準が存在します。

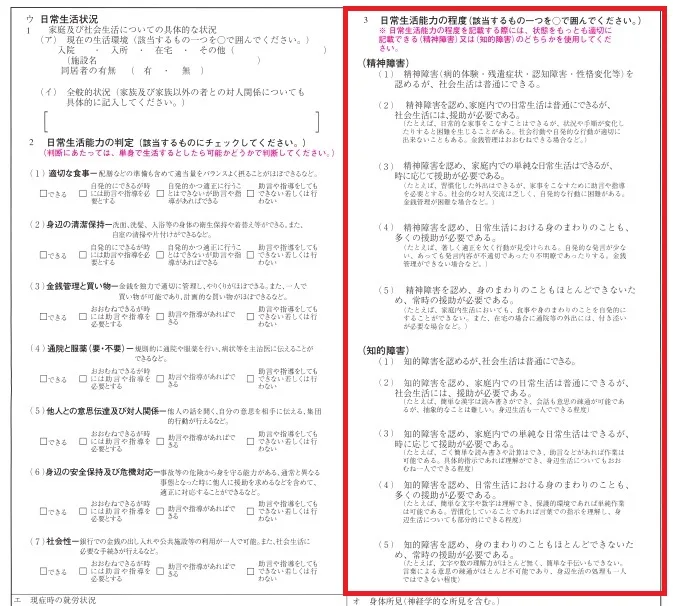

そして、障害年金の診査には障害年金専用の診断書を用いる決まりです。

この診断書と認定基準は1対のセットであり、診断書の各項目は、その記載内容を見ればその人の障害が認定基準に該当するかどうかが判断できるように作られています。

ただ、精神の障害は、障害の程度を数値化等により客観視することが難しいですよね。

それはつまり、どの程度の障害ならどの等級に該当するのか、その判断も難しいということです。

要するに、本来は認定基準に該当するかどうかがわかるはずの診断書を見ても、その人が認定基準に該当するかどうかがよくわからないということですね。

では、どうすればわかりやすくなるのでしょうか?

そこで登場するのが「ガイドライン」です。

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

等級の目安

精神の障害年金には「等級判定ガイドライン」があります。

制定の経緯についての説明は省略しますが、適正な認定や不公平な地域差の解消等を目的として制定されました。

そして、このガイドラインには「等級の目安」という表があります。

↓皆さんご存じのコレですね

この表の存在により、診断書の内容からどの人がどの等級に該当するのかが簡単にわかるようになりました。

まさに画期的なマトリクス表ですね。

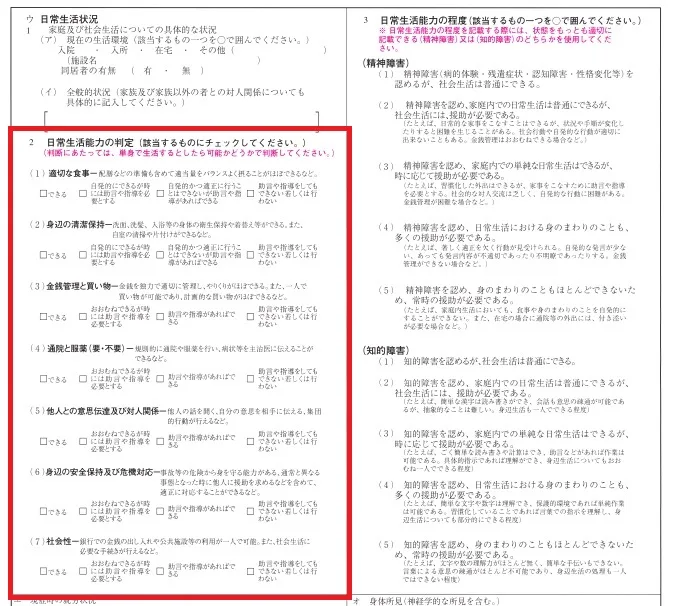

↓診断書ウラ面のこの欄とマトリクス表とを見比べれば、どの等級に該当するのかが一発でわかるというわけです。

総合的判断

ガイドラインの登場により、精神の障害年金は一気にわかりやすくなりました。

そして、認定が適正化され、不公平さが解消されました。

ただ、ガイドラインはこの表だけがすべてではありません。

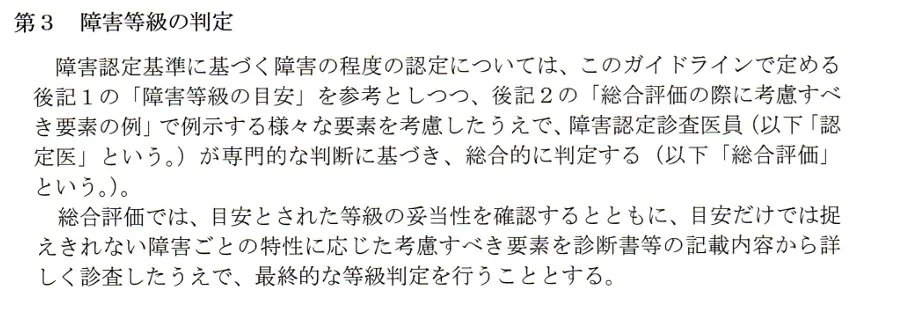

↓このような記載もあります。

要するに、「様々な要素を考慮したうえで」「総合的に判定する」ということです。

目安のマトリクス表だけじゃないんですね。

あくまで「総合的に判定」なのです。

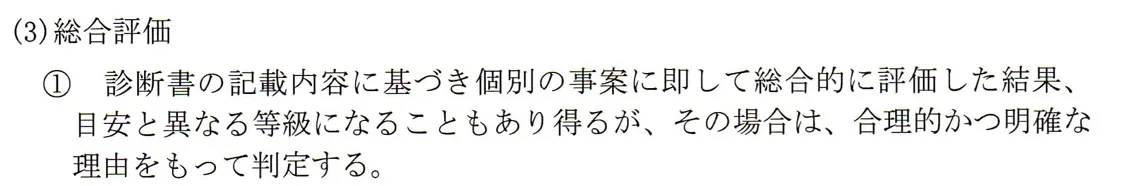

また、このような記載もあります↓

等級の目安の功罪

現状、ガイドラインについては、「等級の目安」だけが独り歩きをしています。

- いかにこの表に有利に当てはめるか

- いかに主治医に重くチェックしてもらうか

- 日常生活能力の判定7項目について、いかに右から2番目にチェックしてもらうか

- 日常生活能力の程度について、いかに(4)にチェックしてもらうか

そんなことばかりです。

うんざりですよね。

そして、社労士による効果的な宣伝(誇大広告?)効果もあり、精神の障害年金請求は「診断書の点取りゲーム」へと堕していったわけです。

目安は必要

マトリクス表は、認定の目安として、とても有効なものであり必要なものです。

間違いありません。

ただ、それはあくまで目安です。

私たちは、等級認定があくまで総合的な判断であるということを忘れてはなりません。

それを考えずにマトリクス表だけに目を奪われると、「●級相当なのにけしからん!」ということになるのです。

総合的とは何か

総合的とは、何を総合的に見るのでしょうか?

私が思うに、以下のようなものだと思います。

- 治療歴

- 職歴

- 治療歴や職歴を含む発病から現在までの経過

その他、発達障害や軽度知的障害であれば成育歴も重要ですね。

要するに、

- ろくに通院もしていないのにいきなりうつ病で年金請求したり

- 何年も問題なく就労してきたのにいきなり発達障害で年金請求したり

そのような人は、いくら診断書の記載が「等級の目安」に該当しても不支給になりやすいということです。

よくある勘違い

次のような勘違いをしていませんか?

- メンタル的につらいから障害年金を受給できる

- うつ病、あるいは発達障害と診断されているから障害年金を受給できる

障害年金は、つらいかつらくないかで判定されるわけではありません。

認定基準には、そんなことは一言も書いてありません。

また、障害年金は傷病年金ではありません。

よって、診断名がついたから支給されるというものではありません。

あくまで、傷病による障害の程度、つまり「できるかできないか」で判断されます。

客観的事実が重要

精神の障害年金では「つらいかつらくないか」よりも「できるかできないか」が重要です。

では、何をもって「できるかできないか」が判断されるのでしょうか?

それは、自分がどう思うかという主観ではなく、「客観的事実」です。客観的事実をもって判断されます。

では、客観的事実とは何でしょうか?

それは、誰が見ても明らかなこと、恣意的に変えようのないことです。

つまり、繰り返しになりますが、

- 治療歴

- 職歴

- 現在の就労状況

- 現在の生活状況(同居人の有無を含む)

というようなことです。

極端な例ですが、診断書にいくら「就労不能」と書かれていても、実際に就労していれば就労不能ではありません。

また、診断書にいくら「身の回りのことができない」と書かれていても、実際に誰からの援助もなく一人暮らしをしていれば、最低限の身の回りのことはできていると見なされます。

さらに、たとえばうつ病の状態がいくらひどくても、治療歴があまりなければ「まずはきちんと治療しなさい」ということになるわけです。

基準に該当する人にはきちんと支給されている

精神の障害年金の審査が厳しくなっているとはいえ、支給されるべき人にはきちんと支給されています。

一方、「もらえればラッキー」とダメもとで請求しているような人は、不支給になりやすい可能性があります。

おそらくこれまでは、まがりなりにも認定基準に該当するような書類を提出した人には、すんなり障害年金が支給されてきたのでしょう。

しかし、(おそらくSNSの全盛とそれを利用した社労士の宣伝が功を奏したことによる)請求件数の急増により、「いやいや、ちょっと待て」ということになったのでしょう。

いわば、これまでの絶対評価から相対評価へと移行せざるを得なくなったわけです。

「ガイドライン上2級だから問答無用で2級!」で簡単に決まっていたものが、「まあたしかにガイドライン上は2級相当だけど、でもちょっとよく見てみよう。他の2級相当の人に比べれば、ちょっと違うよね。」ということになったわけですね。

原資には限りがあるわけですから、絶対評価で全員合格!というわけにはいかないのです。

本当に必要としている人に支給できるよう、ダメもと系の人たちには「待った」をかけている――

それが今の状況ではないかと思うのです。

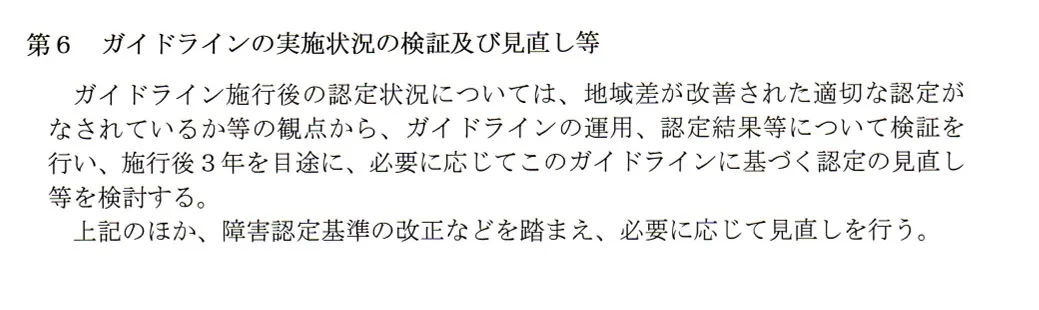

ガイドラインの見直し

等級判定ガイドラインには、次のような記載があります。

ガイドラインは平成28年9月の施行から一度も改正されていませんので、今回の騒動を機に改正されるかもしれません。

厳格化されるのか緩和されるのか、注目していきたいところです。

いずれにせよ、「支給すべき人たちにはきちんと支給する」という点は変えようがないと思いますが。

その他の問題点

初診日証明の不公平

障害年金の請求手続きにおいて、最初にして最大の難関がこの「初診日証明」です。

初診日の医療機関にカルテが残っていれば何ら問題ないのですが、それがない場合、障害年金の請求手続きは一気に難解で複雑怪奇なものへと変わってしまいます。

たとえば同じ障害のある人が2人いて、2人とも初診日の前日時点で年金保険料の未納がなく、2人とも初診日が10年前である場合――

- Aさんは初診日の医療機関にカルテが残っているから年間80万円の年金が支給される

- Bさんは初診日の医療機関にカルテが残っていないから1円たりとも支給されない

このように、本人に落ち度はまったくないにもかかわらず、平気でこのような不公平が生じてしまうのが今の障害年金制度です。

このような場合、どちらの人も障害の状態にあることには変わりないのですから、仮に初診日を証明できずとも、たとえば、「年金保険料の未納が請求日時点でこれまでの加入期間の4分の1以下であれば、少なくとも基礎年金は支給する」というような柔軟な運用に変わればよいと思っています。

神経症でも障害年金を

たとえば、うつ病と適応障害は異なる疾患ですが、そこに明確な線引きはありません。

また、日常生活に制限が生じるという点では、不安障害や強迫性障害等も立派な「障害」です。

現在の制度ではこれら神経症では障害年金は支給されませんが、そこに確たる「障害」が生じていれば、それは障害年金の対象にするべきだと思います。

受給する側は「疾病利得」の概念を知っておく

疾病利得とは、病気や障害があることで得られる、心理的・社会的な利益のことです。

心理的・社会的な利益とは、「周囲からの同情や支援」、「仕事や責任からの解放」などです。

たとえば、病気によって周囲が優しくしてくれたり、休むことでストレスから解放されたりすることが疾病利得というわけですね。

精神の障害年金には、この疾病利得を助長する側面があります。

病気や障害であり続けることでお金を永続的に得ることができるわけですから、人によっては疾病利得そのものとなり得ますよね。

「好きで病気になったわけじゃない!何が疾病利得だ!ふざけるな!働けるならとっくに働いているわ!」というのはごもっともで、この疾病利得の話は、そのような人には関係のないことです。

一方、「病気ならお金が入ってくるんだから、病気のままでいいや。その方がお得だし、賢い生き方だ。ライフハックとしてSNSで広めてやろう。」などと考える人は疾病利得を得ている状態ということになるわけですね。

このように障害年金により疾病利得が助長されてしまうと、当然それをよく思わない人たちがおり、不毛な対立が生じてしまうわけです。

気をつけたいところですね。

まとめ

「令和7年 障害年金 不支給激増騒動」が誰のどのような思惑によって始まったのかはわかりません。

当初は、「不支給の急増が報道されることにより得をする人たち」の思惑によって始まった騒動かと思っていました。

ただ、その割には問題がいささか大きくなりすぎたように思います。

そして、問題にしようとしたことが、当初の想定からどんどん別のものに変質しているような気もします。

この問題が今後どのような方向に進展してどこに着地するのか、それはさっぱりわかりません。

わかりませんが、障害年金を請求すべき人はこのような問題に惑わされず、粛々と手続きを進めていっていただければと思います。

そして、受給すべき人はきちんと受給できていますので、必要以上に不安にならないようにしてください。

関連リンク

🔗「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」について|厚生労働省

この記事を書いた人

鈴木雅人

| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |

| 代表者 | 鈴木雅人 |

| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |

| 電話番号 | 080-7712-2518 |

| メール | info@wakamiya-sr.com |

| 定休日 | 不定休 |

| 対応地域 | 全国 |

| 対応方法 | メール/電話/郵送 |

この記事を監修した猫

ご依頼者様から

素敵なイラストをいただきました♪

ありがとうございます!

このイラストを見た人は

何かいいことあるかも……

(=^・^=)