障害年金の初診日|はっきりわからないけど大丈夫かも?

この記事の内容

障害年金の請求手続きにおける最大の関門は何でしょうか?

それはずばり、「初診日の証明」です(もちろん人それぞれですが)。

- 初診日の医療機関ではカルテが廃棄されていた

- 初診日の医療機関がすでに閉院していた

このような場合、初診日の医療機関から「受診状況等証明書」を取得することができません。

そして仕方なく、2番目に受診した医療機関から「受診状況等証明書」を取得することになります。

そこに前医の初診日がはっきりと記載されていればよいのですが、通常そのようなことはありません。

ただ、たとえばですが、2番目の医療機関の受診状況等証明書に「平成11年末頃から気分が落ち込むようになり、平成12年の春頃に□□メンタルクリニック(初診日の医療機関)を受診」というような記載があったとします。

この場合、○月○日までははっきり記載されていないのですが、初診日が「平成12年の春頃」というところまでは確認できます。

そこまで確認できれば、平成12年5月31日を初診日として障害年金を受給できるかもしれません。

この記事の内容は、そういうお話です。

初診日がわからない――

初診日について、「○年○月」までは確認できる医証がある。

しかも、医証の記載根拠となる診療録等の作成時期が5年以上前。

でも、「○日」がわからない――

初診日について、「○年の春頃」までは確認できる医証がある。

しかも、医証の記載根拠となる診療録等の作成時期が5年以上前。

でも、「○月○日」がわからない――

そんなとき、早々に諦めるのはちょっと待ってください。

それはそれでOKなのかもしれません。

※医証とは……診断書や受診状況等証明書など、医療機関の証明がある書類。日本年金機構が定める様式以外の診断書(障害者手帳用の診断書など)も含まれる。

記載根拠の作成時期が5年以上前の医証を入手しよう

ポイントは「5年以上前」

請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取扱いについて

請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。

また、当該資料が、請求日の5年以上前ではないが相当程度前である場合については、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。

ただし、この場合に参考となる他の資料としては、診察券や入院記録など、請求者の申立て以外の記録を根拠として初診日を推定することが可能となる資料が必要であり、請求者又は請求者の家族等の申立てに基づく第三者証明は含まれないものとする。

障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて 年管管発0928第6号 平成27年9月28日

つまり、

2番目以降の医療機関の医証にあなたが申し立てた初診日が書いてあり、

しかも、

その記載根拠(診療録等)の作成時期が障害年金の請求日の5年以上前であれば、

あなたが申し立てた初診日が認められる可能性があります。

また、

2番目以降の医療機関の医証にあなたが申し立てた初診日が書いてあるものの、

その記載根拠(診療録等)の作成時期が

障害年金の請求日の5年以上前ではない場合(5年以上前ではないが相当程度前である場合)、

診察券や参考資料などの参考資料と組み合わせ、

初診日が合理的に推定できれば、

あなたが申し立てた初診日が認められる可能性があります。

※医証とは……診断書や受診状況等証明書など、医療機関の証明がある書類。日本年金機構が定める様式以外の診断書(障害者手帳用の診断書など)も含まれる。

ワンポイントアドバイス

2番目以降の医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼する際、初診日に関する記載がカルテに残っていれば、受診状況等証明書にしっかり書いてもらうようにしましょう。

記載根拠の作成時期が5年以上前の医証を入手できたら

仮に、あなたが「記載根拠の作成時期が5年以上前の医証」を入手できたとします。

そこに初診日が「○年○月○日」とはっきり書かれていればよいのですが、そのようなケースはかなり稀でしょう。

でも、はっきりした日付は書いてないけれど、

- 「年月」までなら書いてある

- 「年」と「季節」までなら書いてある

- 「年」までなら書いてある

ということは十分あり得ることかと思います。

そんなとき、それで初診日は認められるのでしょうか?

順に見ていきましょう。

初診日が「年月」まで記載されているとき

初診日の「年月」までは特定できますが、「日」が不明です。どうなりますか?

当該月の月末を初診日とします。

ただし、当該月内に異なる年金制度(国民年金と厚生年金など)に加入している場合については、当該月の月末を初診日とはしません。

要するに、例外はあるものの、月まで確認できたときは「その月の末日」が初診日になるんですね。

たとえば、医証により「H20年5月」まで確認できれば、H20年5月の末日(つまりH20年5月31日)が初診日になるということです。

初診日が「年」と「季節」まで記載されているとき

初診日のはっきりした日付は記載されていませんが、「○年の春頃」と記載されています。どうなりますか?

季節まで特定できる場合は、以下の日付を初診日として認めることができます。

- 冬:2月末日

- 春:5月末日

- 夏:8月末日

- 秋:11月末日

つまり、たとえば「H12年の春頃」という記載があれば、「H12年5月31日」が初診日となるわけですね。

初診日が「年」や「年齢」まで記載されているとき

初診日のはっきりした日付は記載されていませんが、当時の「年」や「年齢」までなら記載されています。どうなりますか?

当該医証のみで請求者申立ての初診日を認めることはできません。

ただし、「一定の期間」を確認するための「始期」及び「終期」の判断に際しては、原則として次のように扱われます。

- 「○年ごろ初診」という記載がある場合、始期は○年1月1日、終期は○年12月31日

- 「○歳ごろ初診」という記載がある場合、始期は○歳の誕生日、終期は○歳+1歳の誕生日の前日

上記の2つの記載は、始期と終期の両方について判断可能とされています。

一方、次の2つの記載は、始期については判断できますが、終期については判断できないとされています。

- 「○年ごろ発病」という記載がある場合、始期は○年1月1日、終期は判断できない。

- 「○歳ごろ発病」という記載がある場合、始期は○歳の誕生日、終期は判断できない。

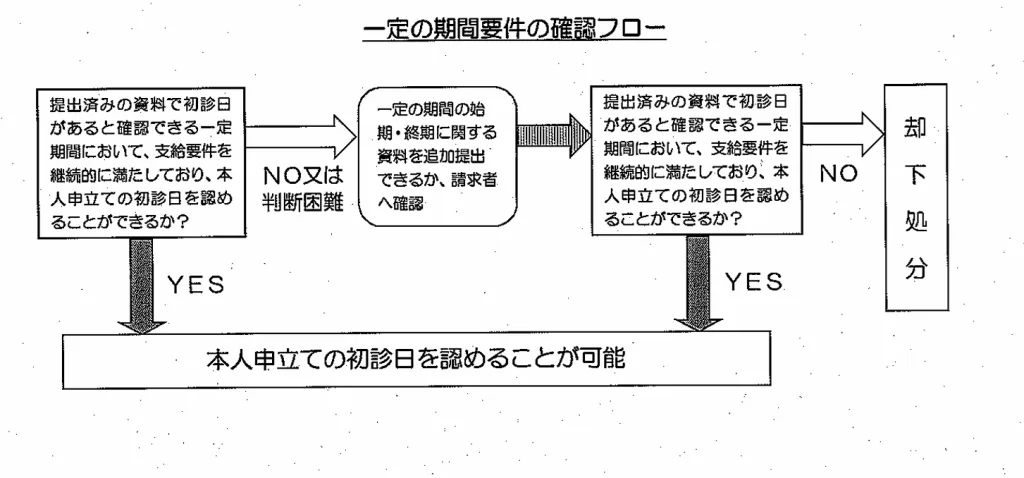

そもそも「一定の期間」とは?

↓リンク先(年金機構のページ)の5ページ目を参照してください。

なお、「一定の期間」に関する取扱いは、「初診日を明らかにすることができないことによる却下」ができるだけ生じないようにすることを目的としたものです。

当初提出した資料では初診日を認めてもらえなかったとき、「一定の期間」を特定するための書類の提出が、追加で求められることになります。

そして、その「一定の期間」内のどの日が初診日だとしても年金の納付要件を満たしているということであれば、初診日が認められます。

逆に、「一定の期間」内でたった1日でも年金の納付要件を満たさない日があれば、初診日は認められないことになります。ですから、提出できる資料があれば提出し、「一定の期間」の幅をできるだけ狭めた方がよいのです。

ちなみに、「一定の期間」の最大幅は、始期が出生時、終期が一番古い医証で確認できる受診日です。

よって、国民年金の納付を全期間ずっときちんとやってきた人であれば、満足に初診日を証明できなかったとしても、初診日が認められて障害基礎年金だけは支給される可能性があるということになります。

※障害厚生年金は、厚生年金加入期間中に初診日があることを証明しなければなりませんので、それができなければ支給されません。

まとめ

初診日の証明というと、「○年○月○日」ときっちり証明しなければならないようなイメージがあります。

でも、条件を満たした医証の記載から「月」や「季節」が確認できれば、それで初診日証明となる可能性があります。

諦めるのはまだ早いかもしれませんよ。

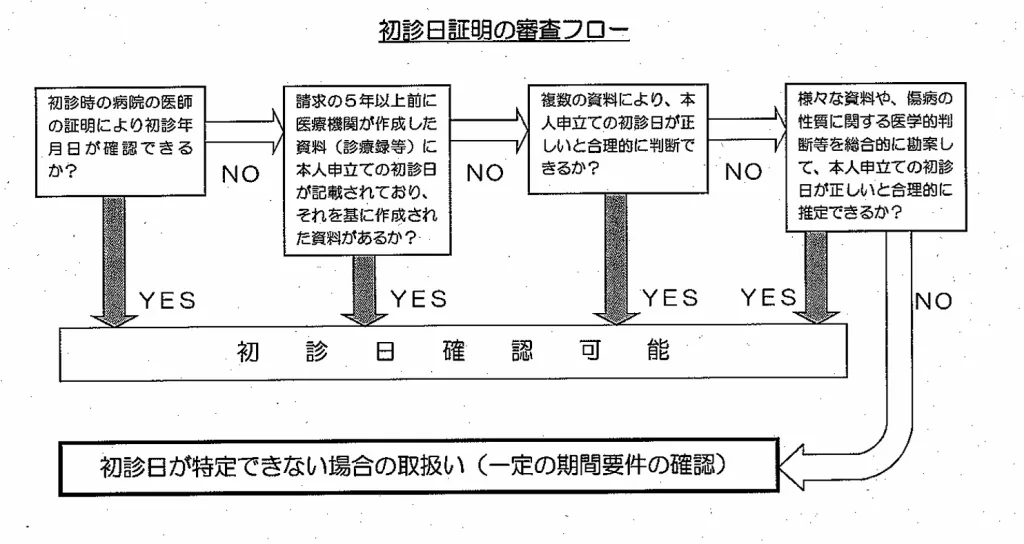

初診日証明の審査フロー

🔗150929_12-2.pdf(PDFの40枚目から抜粋)

参考リンク

この記事は、愛媛県精神保健福祉士会のウェブサイト内にあるこちらのページを参考としました↓

関連記事

この記事を書いた人

鈴木雅人

| 事務所名 | 若宮社会保険労務士事務所 |

| 代表者 | 鈴木雅人 |

| 所在地 | 〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4-14-7 |

| 電話番号 | 080-7712-2518 |

| メール | info@wakamiya-sr.com |

| 定休日 | 不定休 |

| 対応地域 | 全国 |

| 対応方法 | メール/電話/郵送 |

この記事を監修した猫

ご依頼者様から

素敵なイラストをいただきました♪

ありがとうございます!

このイラストを見た人は

何かいいことあるかも……

(=^・^=)